102019

Special #38

よく眺めることで過去と現在を接続する

写真家・高野ユリカ氏インタビュー

見知らぬ写真家から、ある日一通のメールをもらった。

「自分のブックを見て欲しい」と書かれたそのメールの主は、写真家・高野ユリカさんだった。

メールには彼女が取り組んでいるプロジェクトのことなどが書かれていて、

それを読みながら本能的にどこか共通点を感じた私は、後日会う約束をした。

実際に会ってみると、地元が一緒だったという深い共通点にぶつかり、驚いた。

あの冬の鉛色の空を知っているというだけで距離が縮まりそうだが、

それ以上に深く惹かれたのは高野さんの作品、『Regarding the Echo of Others』だった。

私たちの地元を捉えた写真から立ち上がってくる物語は、何層にも重なっていた。

それを見ながら私も、この世界を捉え直してみたいと思った。

批評家の多木浩二と

作家のスーザン・ソンタグ

『Regarding the Echo of Others』より

『Regarding the Echo of Others』を作るきっかけについて教えてください。

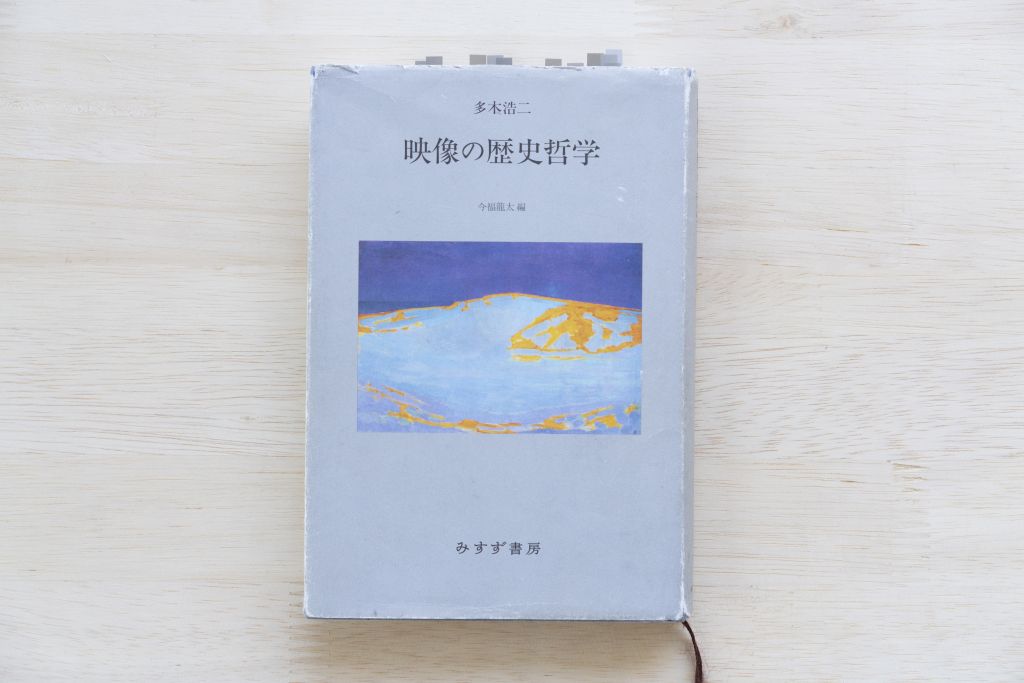

色々なきっかけがあるのですが、ひとつは批評家の多木浩二さんの著書、『映像の歴史哲学』の影響は大きいと思います。この本はIMA CONCEPT SCHOOLが主催した写真家のホンマタカシさんによる精読講座、「多木浩二『映像の歴史哲学』を読む」を通じて出合いました。当時(2016年)、私はホンマさんのアシスタントをしていたので、この講座にも運営側として参加したんです。講座の前半は、各グループに割り振られた章をまとめたものを発表し、参考となる映像や資料があればプロジェクターで投影しながらみんなで知識を深め、所感などを共有し、本の内容を要約していきました。そして後半は実践の場として写真課題に取り組むという、全6回の講座です。精読と課題の両方を通して写真とは何か、また「見る」とはどういうことかを考えていく。それが精読講座のテーマだったんですが、この講座での体験は写真を撮る人間として、転機になりました。

著者・多木浩二 編集・今福 龍太『映像の歴史哲学』(みすず書房)

高野さんも参加者と同じように『映像の歴史哲学』を精読し、課題にも取り組んだんですね。

はい、アシスタントとして参加する以上、自分自身も読み込まないとついていけないので、通常の業務をしながら勉強を重ねていきました。そもそも『映像の歴史哲学』とは2003年と2004年にそれぞれ3日ずつ、計6日間にわたって札幌大学で行われた多木さんの講義、「映像文化論」の内容を文化人類学者の今福龍太さんが編集した本です。それはいわば、多木さんの活動の軌跡と思考のすべてが凝縮されたような一冊なのですが、私は精読講座を通じて、この一冊を自分の体験として染み込ませてるような時間を過ごしたんです。本を要約しながら、そこから派生して自分の考えや所感を記していくというプロセスを通じて。

『映像の歴史哲学』(写真)のなかから高野さんが好きな文章を選んでもらった。

精読するなかで最も印象に残っている多木さんの言葉とはなんでしょう?

(『映像の歴史哲学』のページを開きながら)このページのこのくだりです。

難破に続く溺死者の長い漂流 ー それは歴史の外にある。次々にどこかから流れてきては、浜辺に打ち上げられる溺死者の群れ。歴史家はそんなことに眼もくれないのだ。もちろん溺死者というのは比喩だ。写真は、この溺死者のごとく生きている無名の人々に眼を凝らす。彼らの肌の色つやも息づかいも「歴史学」のなかには書き込まれない。いわゆる歴史家は肉体を捉え損なう。彼らの悲しみにも、彼らの孤独にも、怒りや恨みの深さにも気づかない。写真はその肉体に視線を投げかける。(「TRACES OF TRACES」)

多木浩二『映像の歴史哲学』P87より抜粋

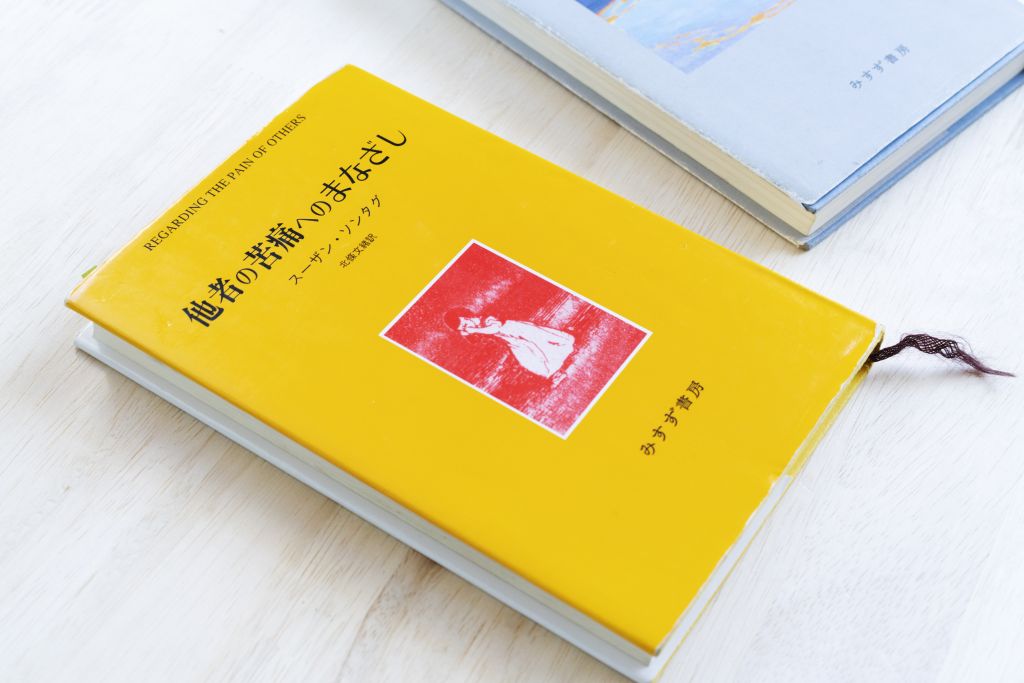

写真や映像を通じて、自分はどんなアプローチができるだろう。それを問い続けてきましたが、多木さんの言葉はその土台となったように思います。実はこの精読講座を経て、有志者数人で定期的な勉強会というものを行ったんです。その勉強会で題材にした本が、アメリカの作家、スーザン・ソンタグの『他者の苦痛へのまなざし』。この本もまた、作品づくりをする上での大きなきっかけになっています。

『他者の苦痛へのまなざし』はどんな内容なのでしょう?

ソンタグ自身の戦場体験を踏まえつつ、戦争とそれを撮影した写真と映像の関係や、「他者の苦痛」を眺める我々を考察した写真論です。私はこの一冊をきっかけに、これまで戦争のことを「近くのこと」として考える機会が自分にはなかったこと。そしてその自分が経験をしていない戦争に対して写真や映像でどのようにアプローチができるだろう?ということを考えるきっかけをもらいました。

著者・スーザン・ソンタグ 訳者・北條文緒『他者の苦痛へのまなざし』(みすず書房)

わかりあえないものを

どう想像でつないでいくのか

『Regarding the Echo of Others』より

『映像の歴史哲学』と『他者の苦痛へのまなざし』。この2冊との出合いを通じて得た実感が、『Regarding the Echo of Others』という作品に結びついていくんですね。

大きくはそうですね。あと、東日本大震災の影響も大きいです。ただ震災は私にとっては近すぎる出来事で、作品のテーマにすることは難しく感じました。多分そう感じたのは、当事者であることと当事者ではないことの壁があったんだと思います。ソンタグが『他者の苦痛へのまなざし』のなかで、「それを体験した当事者でなければ、その苦しみは理解できない」というようなことを述べているのですが、まさに震災という出来事に対してはそういう意識が強くありました。

「われわれ」 — この「われわれ」とはこの死者たちの体験のようなものを何も経験したことのないすべての人間である — は理解しない。「われわれ」は知らない。われわれはその体験がどのようなものであったか、本当には想像することはできない。<中略> あなたたちには理解できない。あなたたちには想像できない。

スーザン・ソンタグ『他者の苦痛へのまなざし』P126より抜粋

震災が起きた当時、高野さんはどこにいましたか?

東京にいました。なので東京で震災は経験しましたが、テレビで流れてくる映像を見ながら私には東北の人たちの気持ちは本当の意味でわからない、わかりえないと思いました。

『Regarding the Echo of Others』は、第二次世界大戦時に起きた模擬原子爆弾の投下と長岡空襲をテーマに撮影しています。長岡(新潟県)は高野さんの地元ですが、震災以上に戦争は経験していないからこそ、「わからないもの」だったのでは?

その通りです。震災も戦争も「わかる」なんて無理だ、というところからスタートしている。という意味では同じものですが、やはり震災は私にとっては近すぎる存在だったんです。これもまたソンタグの勉強会での経験が影響しているように思いますが、被写体となるその場所をよく見ること、眺めることを通して、過去と現在(遠くのことと近くのこと)を接続させたいという気持ちが私にはありました。としたときに震災は、まだ眺められる距離に自分はいないと思ったんです。だからといって、戦争が自分にとって遠い距離にあるからいい、ということではなく、戦争を見つめることで、自ずと震災のこともレイヤーとして重なっていき、捉えることができるのではないか。そういう希望がありました。

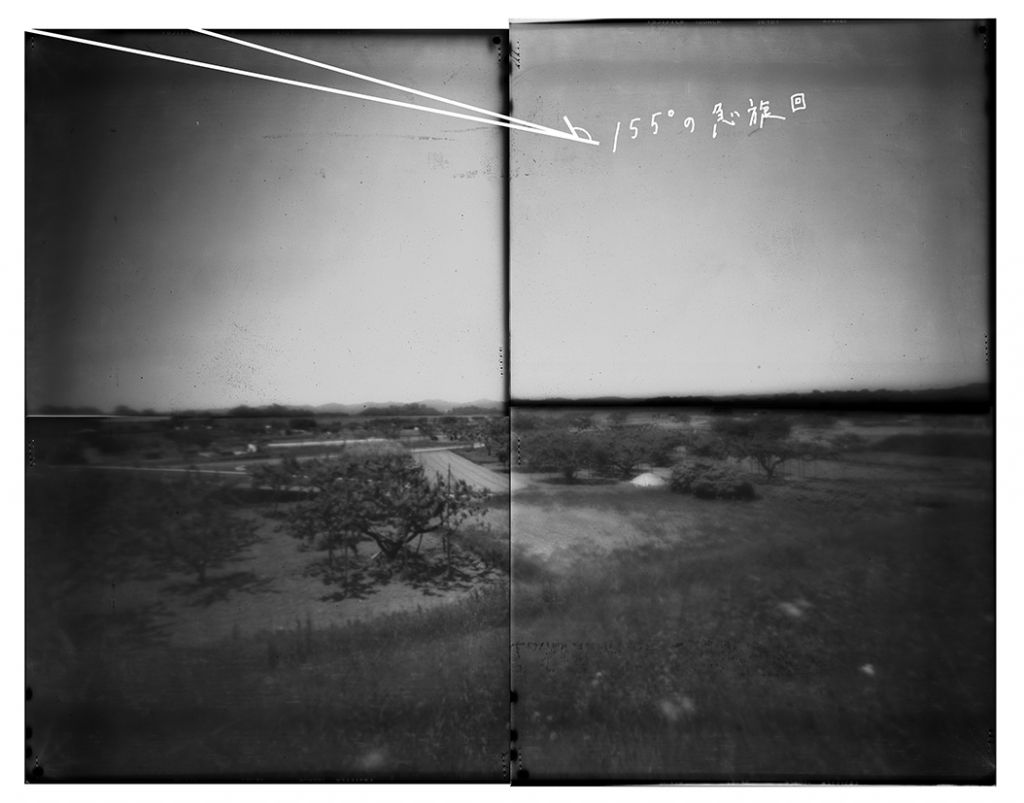

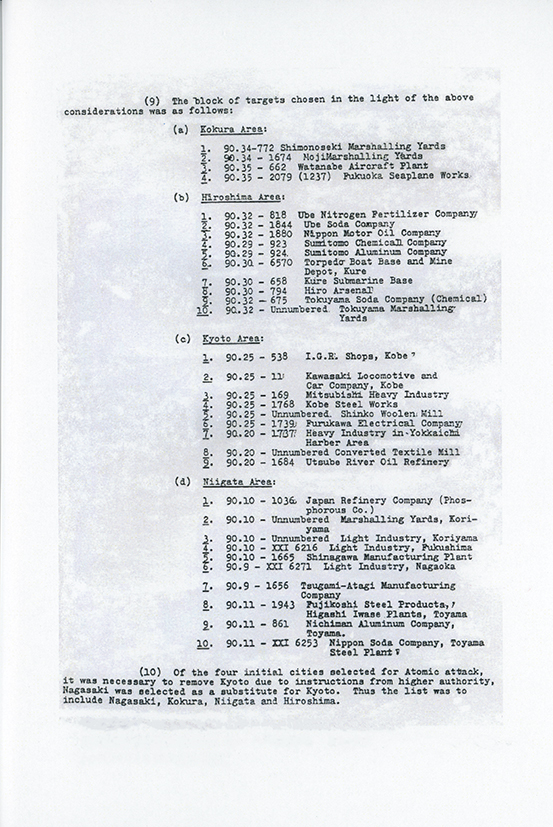

長岡戦災資料館が保管しているアメリカ軍による史料。日本のどこに模擬原子爆弾を落とすか。その候補地のひとつとして新潟も記載されている。『Regarding the Echo of Others』の一環で高野さんが集めた資料のひとつ。

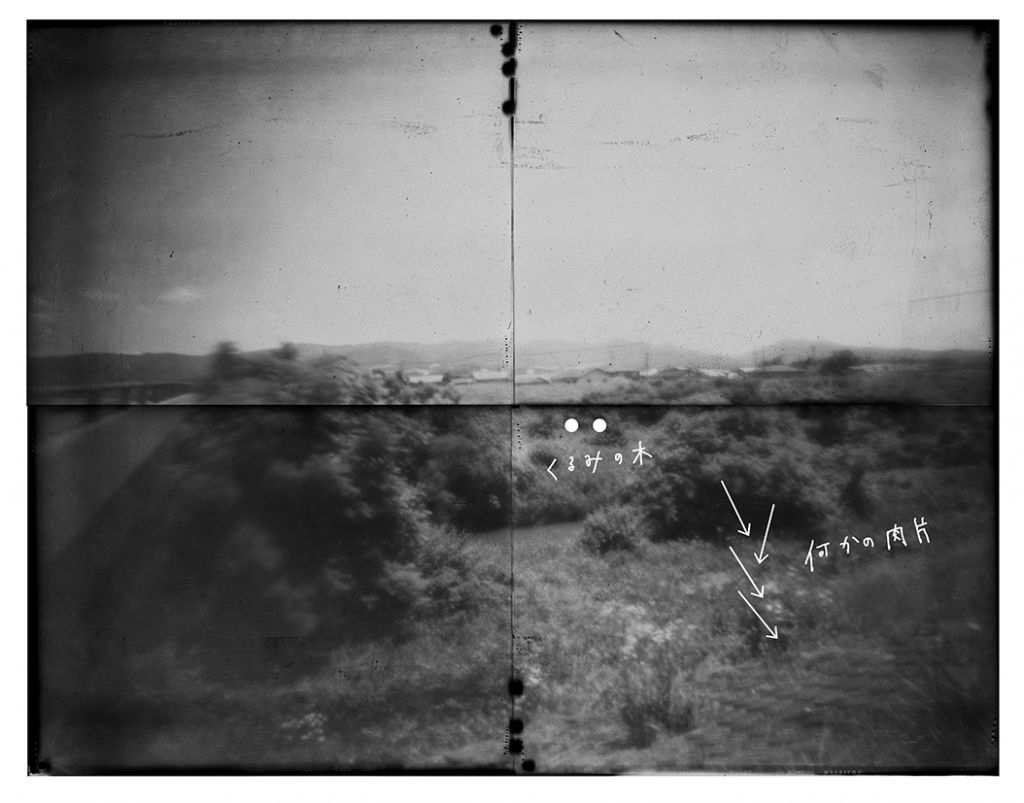

『Regarding the Echo of Others』より

『Regarding the Echo of Others』より

『Regarding the Echo of Others』より

制作はいつから始めたんですか?

2016年にスタートしているので、構想から4年、制作しています。長岡に模擬原子爆弾が落とされたのは、1945年7月20日午前8時13分。なので私の写真も同じく模擬原子爆弾が落とされた日、落とされた場所とその場所の周辺で撮影しています。

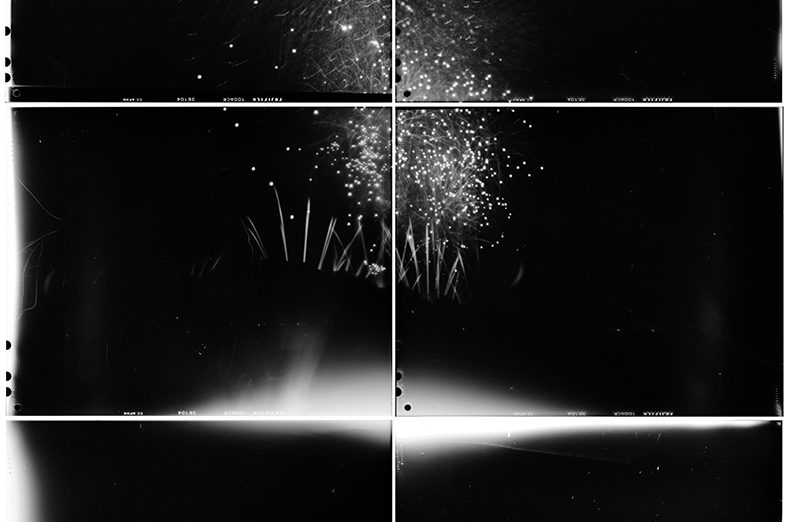

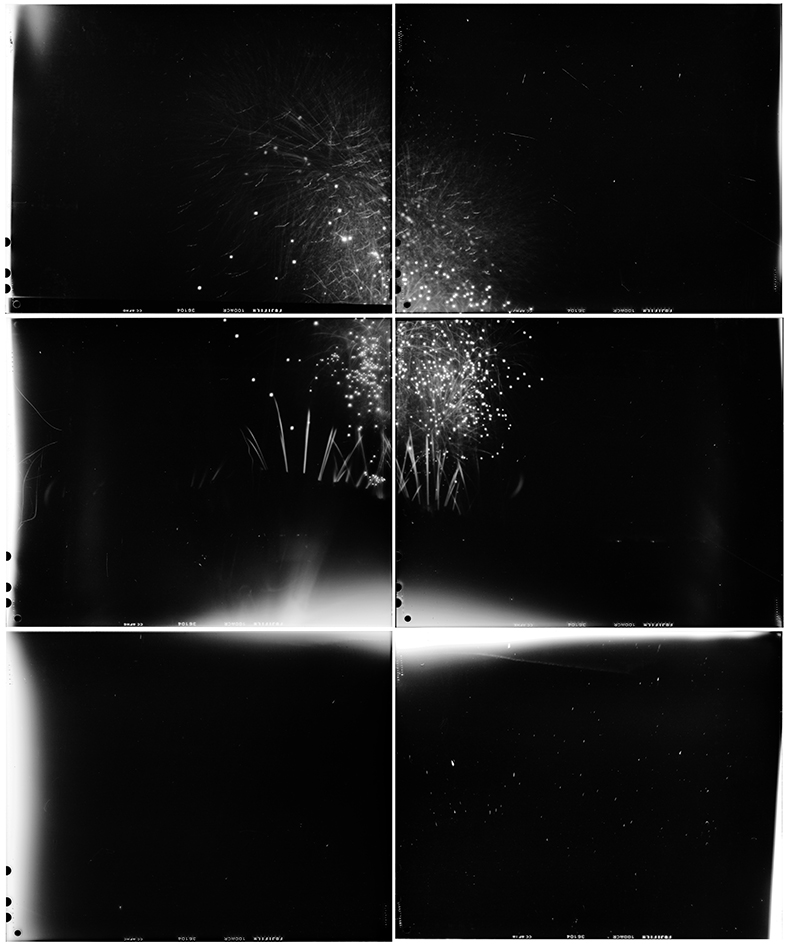

合わせて長岡花火も撮影していますね。今でこそ日本三大花火大会のひとつとして有名ですが、そもそも長岡花火とは、戦争や自然災害といった慰霊・復興を祈念するための花火です。

はい、そんな長岡花火を自作のピンホールカメラで撮影しています。手探りだったので、最初の年は何も映らなくて、2年目にリベンジして撮影できました。加えて同じ年に花火の音も録音しました。

音も写真の一部として捉えて良いのでしょうか?

1945年7月20日午前8時13分、左近町(当時は上組村大字左近)の畑に1発の模擬原子爆弾が投下された。歴史として残っているものはこの事実だけですが、私は写真を通じてその畑にあった人の日常を拾い上げたかった。それはこの作品を作る上で最初から最後まで問い続けていたことでした。まだうまく説明できませんが、音のレイヤーを重ねることで身体的な近さを想像できるような気がしています。

『Regarding the Echo of Others』。タイトルがその高野さんの思考の奥行きを、ちゃんと示していると思います。

ありがとうございます。このタイトルはソンタグの『他者の苦痛へのまなざし』をきっかけにつけました。『他者の苦痛へのまなざし』の英訳タイトルは、『Regarding the Pain of Others』。Regardは、眺める、慮るという意味がある言葉なので、ここからつけたんです。

建築写真の在り方

をささやかに崩していきたい

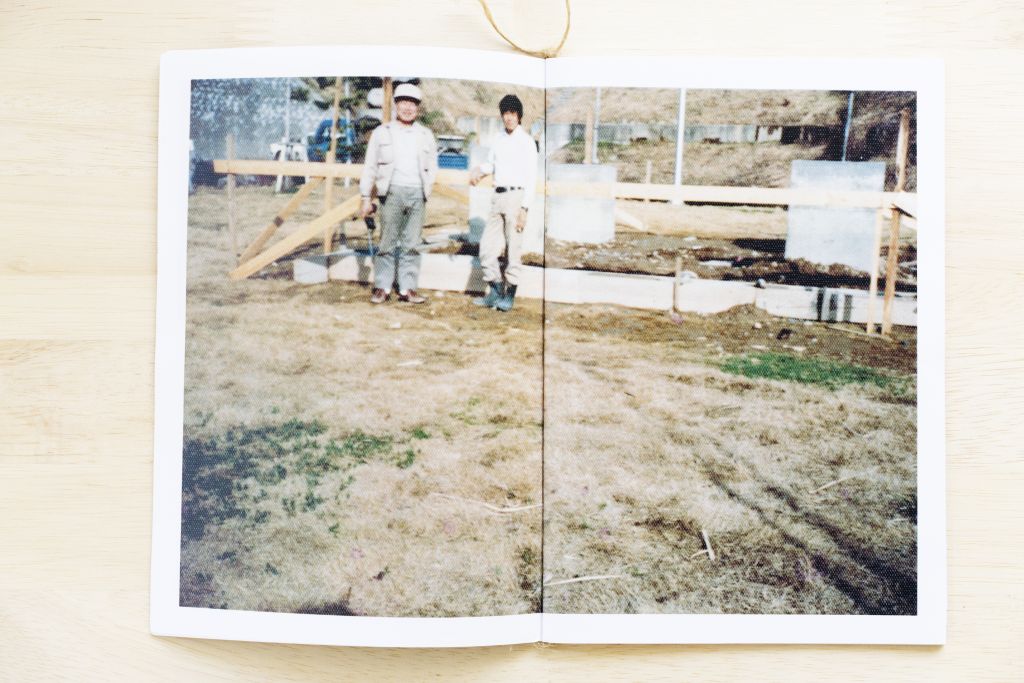

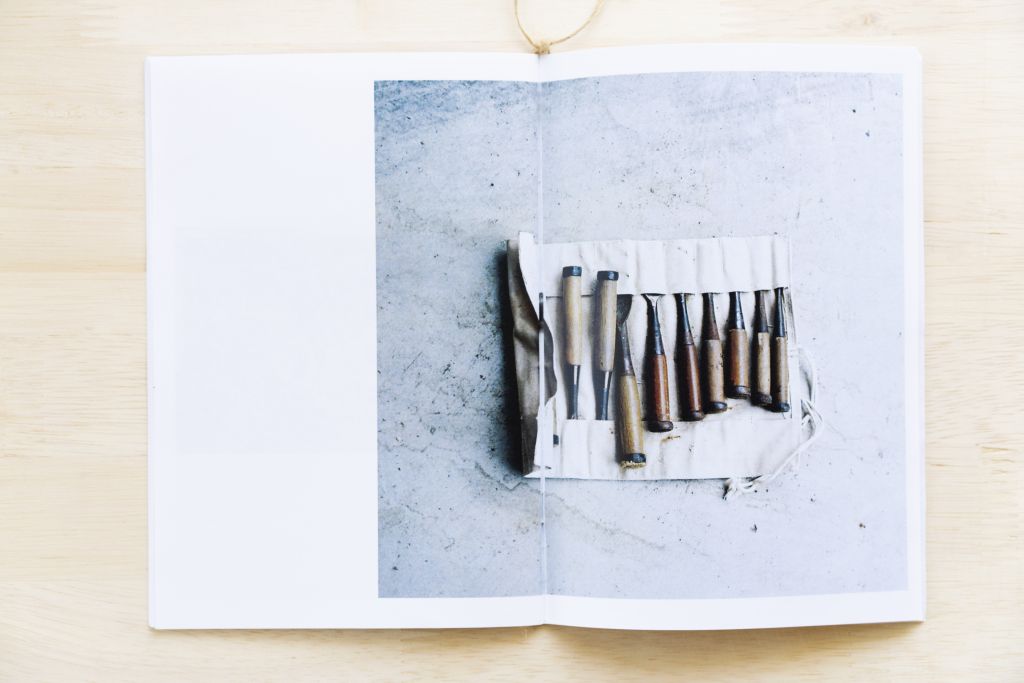

『HIS PORTRAIT』(2013)。

実家の古い家族アルバムの中に写っていた見知らぬ男性に家族と繋がりのある人物の役割を与えて架空のポートレイトを制作。家族アルバムの写真からの引用と撮影した大工道具の静物写真を混ぜて構成した。

高野さんが写真を始めるきっかけとは?

もともと大学では美術科を専攻して彫刻を学んでいたんですが、卒業制作で作った樹脂の作品を自分で撮影してました。今振り返ってみると、その頃にはすでに写真をやろうとどこかで思っていたような気がします。

彫刻を学んでいたということは、もともと物作りが好きだったんですか?

そうかもしれません。祖父が大工の棟梁だったので、小さい頃から設計図面や木屑がたくさん積もった作業場が身近な存在でした。よくその作業場で遊んでいたんです。7歳ぐらいまで一緒に住んでいた祖父との暮らしが、制作の原点にもなっているように思います。

『HIS PORTRAIT』より

彫刻に未練はありませんでしたか?

なかったですね。でも彫刻で学んだことは今の自分の写真に生きていると思います。私は建築を撮ることが好きなのですが、立体物として様々な角度から捉えようとする視点は、彫刻から学んだことです。

『Regarding the Echo of Others』を始め、高野さんの作品は物語のレイヤーの数が多い印象です。

そうですよね(笑)。それはおそらく自分で想像して楽しみたいというのがあるのかもしれません。そんな勝手に、ということもあると思いますが、その空間を背景に、そこにあったかもしれない物語を想像したい、こことどこかよそを接続したい。そういう気持ちが強いのかもしれません。

『Regarding the Echo of Others』と並行して制作している作品『秋の日記』。建築家の白井晟一と作家の林芙美子の交流をテーマに着想した本作は、現存する白井建築を撮りながら、林芙美子による架空の建築写真旅行記で構成されている。

仕事では最近どんなものを撮られていますか?

同年代の建築家(o+h,BORD,山田紗子さん等)の設計した建築物を撮影したり、建築家や美術家が舞台構成に参加している演劇や舞台の記録写真を撮影しています。一般的に建築写真というとできるだけ三脚を立てて水平垂直に、広角のレンズで全体の空間が写るように撮影するのがほとんどですが、私自身はそれをなるべくしないことを目標に撮影しています。小型の手持ちカメラで使って”寛いだ“気持ちでラフに撮る、演劇の中の建築的な要素を撮るなど、建築写真の在り方をささやかに崩したいんです(笑)。ちなみに多木さんは批評家でありながら建築写真も撮っているんですが、その建築写真が私はすごく好きなんです。

人物のポートレイトは撮られないんですか?

人はまだちょっと照れてしまうというか、恥ずかしい気持ちがありますね。もちろん、興味ある方や好きな演劇作品の場合は撮りたいとか、実際に撮れた!という感触はあるんですが、まだまだ人物のポートレイトは自分には足りない何かがあると思っています。

『秋の日記』より

個人的には人物の作品も見てみたいので、ぜひ。その前にまずは『Regarding the Echo of Others』の展示ですね。楽しみにしています。

はい、頑張ります。

『秋の日記』より

高野ユリカ Kono Yurika

1987年新潟生まれ。新潟大学教育人間科学部卒業後、ホンマタカシ氏に師事、2019年独立。

第20回写真「1_WALL」審査員奨励賞。建築・空間・環境・演劇舞台の写真を中心に発表を続ける。