落書きとグラフィティ、もの派。

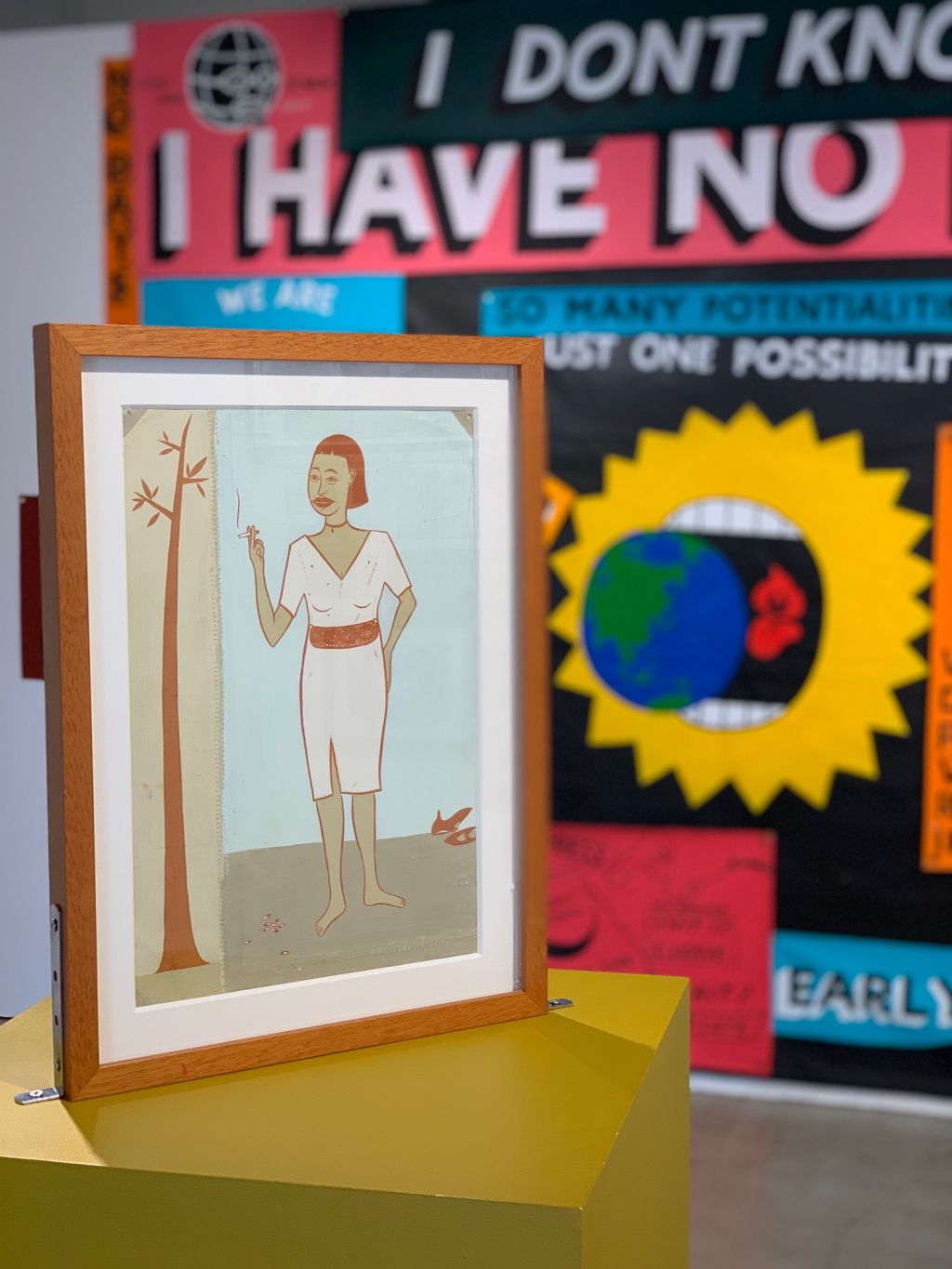

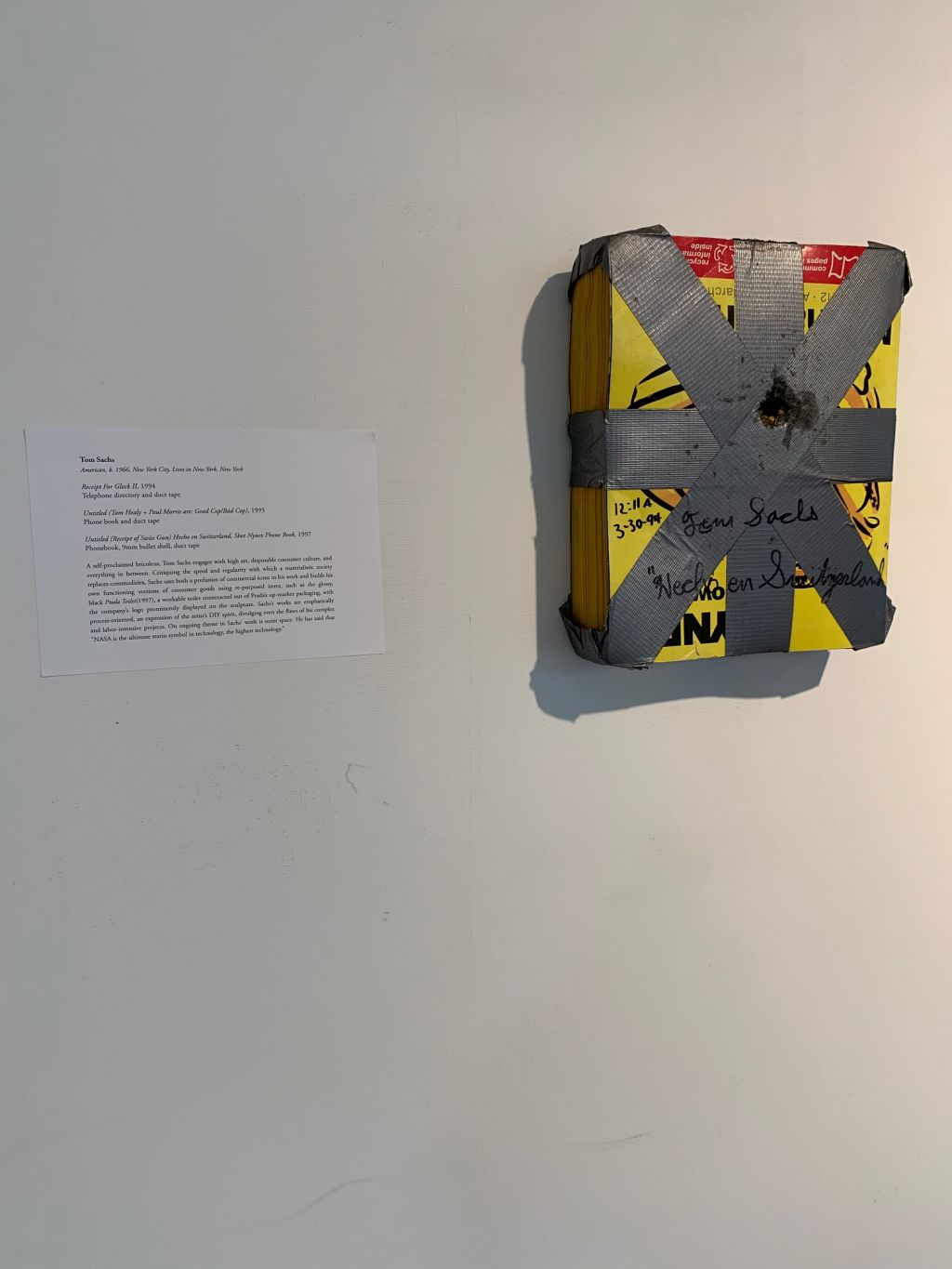

先日渋谷でみたアメリカの90年代を中心としたアート展には、現代美術の分野で世界的な評価を獲得しているアーロン・ローズやトム・サックスらの作品も展示されていた。80年代以降、アートはいわゆるアートスクールや美術畑からではなく、ストリートから多く登場してきた。彼らのアートがユニークなのはグラフィティといわれる落書きや、スケーターカルチャー、ヒッピホップなど、ストリートでの営みから派生していること。

当時のメジャーなファッション誌である「ID」や「face」などの雑誌はもちろん、前回の記事にも書いたのだが、数枚のA4のコピー用紙を束ねただけの小冊子「ZINE」も彼らの「アート」を拡散させていく新しいメディアになった。

ジーンズの後ろポケットに丸められたり、折り曲げたりして、簡単に失われてしまうこともあったそれらのアートは、60年代〜70年代の「もの派」のアートともどこか共通するように思う。もの派の作品は展覧会が終わると破棄され、次の展示で再び制作されることもあったという。それらの作品は現在ではそれを記録した記録写真のなかにのみ残っているものも少なくない。

そこではオリジナルと複製の差異は、作品においてそれほど重要なものではなく、コンセプトやものその「もの」こそが重要視されていたところがある。

先日渋谷でみたストリートを源泉にするアートは、ありふれた言葉やコピー用紙による複製品、写真や手紙、ビデオ作品など、複製可なものがメディアとしても用いられている。それらが強力な存在感を放っていることは言うまでもないのだが、そこに描かれているもの以上にマテリアルとしての存在感に僕は心惹かれた。ビニールテープで束ねた雑誌や、グラフィティが描かれた封筒や便箋といったものそのものがギャラリーの白い壁から語りはじめる。その声に耳を傾けることでそれらが存在していた時代の息吹や、その時代に生きていた自分をも感じることができるのだ。