052018

Special #27

写真と光について

写真家石田真澄氏インタビュー

写真にハマるきっかけは、そこに写っている対象の魅力はもちろん、

写真がもつ文学的な要素だったり、時代性だったりする。

そして写真の魅力を語るときにもうひとつ忘れてはならないのが、写真が映し出す光だ。

黒いアスファルトを銀色やオレンジ色に染める光、人物や植物の輪郭をふちどる逆光、純粋に光学的な作用がもたらすハレーションや光の輪など、

それらの現象は魔力的ともいえる離れがたい魅力を写真にもたらしている。

写真家石田真澄さんが写し出すのもまさにそんな光に満ち溢れたかけがえのない世界だ。

目の前にあってそこにとどまることなく、

逃げ去っていくものを写真にドキュメントする石田さんに自身の作品と光との関係についてお話を伺った。

写真は真実を写すのか?

写真は日本語ではその文字通り、真実を写すメデイアと考えられていますが、英語の「photography」は光の絵という意味をもっています。その言葉の通り元来写真は光を写しとることが意識されていたと思うのですが、石田さんにとって写真とはどのようなものですか?

普段は毎日の生活の流れで写真を撮ることが多くて、そういった意味では写真で嘘をつくことはいやです。写真を撮る状況を演出したりつくり出すことはあまりしなくて、そういった意味では自分が撮るものに関しては「写真」という意味に近いと思います。でも、もともと広告や雑誌が好きで、その中の写真は作為をもってつくられたものがほとんどだと思うんです。だから、自分が仕事として携わっていきたいものは作為を踏まえた上での写真で、自分が無意識でやっているのは「写真」ということもできると思います。

光に関してはそのどちらにも通底しているものといえそうですね。

はい。以前は漠然と写真が好きで、広告も雑誌も好きだと思っていたのですが、あらためて考えると正反対なものが好きなのかもしれません。私がこれまで撮ってきたものはドキュメンタリーに近くて、広告の仕事はそれとは違って純粋なドキュメンタリーではないし、どこか嘘をつくことでもあります。でも雑誌も毎月毎月「つくりもの」をみせているけど、ときにドキュメンタリーにみえたり、それも私にとっては興味を抱かせるものです。だから最近になって自分が作品として撮っているものと、仕事で撮るものとはある部分では正反対なものなんだと思うようになりました。

それは雑誌やウェブなどのメデイアでも仕事をするようになって気づいたことでもあるのでしょうか?

はい。最近以前から好きで買っていた「GINZA」という雑誌で初めて物撮りのお仕事をさせていただきました。とても自由にやらせていただいた仕事だったのですが、普段のドキュメンタリーに近い写真の撮り方で実験してみました。それはどういうことかというと、自分がいつもスナップ写真を撮る流れの中に被写体となるモノを入れて撮ることでした。そうすることでドキュメンタリー写真なんだけど、ファッション写真にすることができれば面白いだろうと思いました。これまでそういった写真がないというわけではなく、そのやり方が自分にとってしっくりくるのでやってみました。

具体的にはどのように撮ったのですか?

アイテムは次の日には返却だったのですが、一日中被写体となるバッグを持って歩いて、いつもならそのまま撮るところにバッグを置いて写真を撮るということをしました。そうするといつも歩く道の中で何パターンも撮ることができました。いわばドキュメンタリーと非ドキュメンタリーにあえて区別をつけずに撮る方法です。

まさに石田さんにとってのフィクションとノンフィクションのあいだ、ですね。

今回はそのように撮りました。でも、だからといって、100%フィクションのものがやりたくないというわけでもないんです。その写真を撮るきっかけになったのが、いつも写真を撮るときに大切にしている、光がきれいだなという感覚でした。

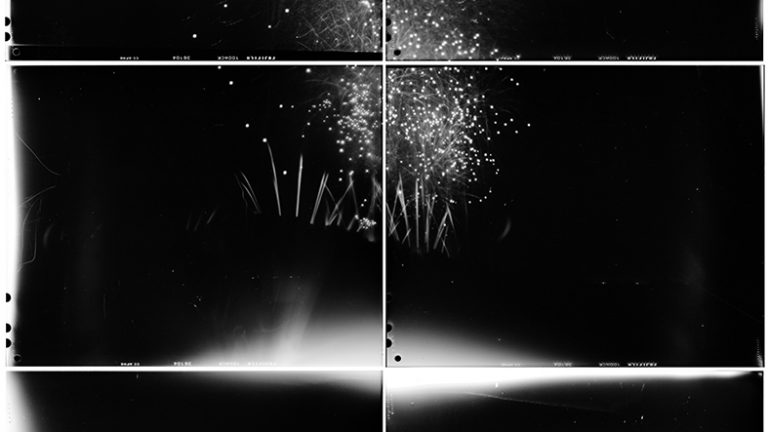

逆光とハレーション。あるいは光学的なバグ

石田さんは逆光や、写真にとって失敗ともいわれるハレーションをうまく取り込んで作品を撮っています。ピンホール写真の例をみるまでもなく、写真にとって光はなくてはならないものなわけですが、石田さんにとって光とはどの様なものですか?

写真の根源にあるものは、永遠に残しておきたいものを撮ることだと思うんです。私にとって光はそれと同じで、普段の暮らしの中で、この光きれいだなと思って残すために記録として撮るんです。光はみる角度や場所でまったく変わるものですし、その時の光はその瞬間だけで、二度と同じ光はありません。光は見る角度によって違っていて、たとえば地面に光が当たっているとして、今私が立っている場所からはその光はみえるけど、反対側からはみえていないということってあるわけです。私が写真に撮るのは私がみている光です。だれかにとっての特別なものではなく、私がそのときに感じた、好きという気持ちで撮っているんです。

その行為は写真の根源的な欲求でもあり、光を求める人間としての根源的な欲求ともいえるものかもしれませんね。

何かを採取するのと同じで、見つけて、写真に撮ったらOKで。それで半永久的に残るじゃないですか。だから光をみつけたときの自分の中での高鳴りは大きくて、採集するという感覚が強いですね。

条件反射的ともいえる感覚ですね。

写真家の濱田祐史さんの作品はご存知ですか?濱田さんが撮る作品が好きで、単にそこにある光を撮るのではなく、スモークを焚いて、なおかつスローシャッターで撮ることで光というか、光線を撮影しています。私には撮れない作品で、光という意味ではとても印象的な作品です。

濱田さんが光と光線の状況を生み出して作品を撮っているというお話もとても興味深いですね。一方石田さんは、光をみて、どんな風にそれを捉えれば、写真にどのように写るというのは分かるものなのですか?

それは回数を重ねるごとに経験上分かりつつあります。私はカメラもフィルムもいろんなものを使うのですが、それぞれまったく異なる写りをします。だから、これからはそれをうまく操作できるようになりたいです。奇跡的に写ったではなく、確実に写し取りたい。だから複数台のカメラに違うフィルムを詰めて、どのように写るか実験のようなことをしています。でも時間もお金もかかります(笑)

最近、SONYの広告で使われた写真も素敵でしたね。逆サイドから光が射していえ、キラキラした感じで。

あの写真は2月の16時くらいの光の写真です。一番好きなのは4月の春霞のころで、光もものすごくきれいで、本当に好きです。季節によっても光の質が変わるのですが、一日の中でも変化します。朝は水色っぽい光で、夕方になるとだんだん色がついてきて、次第にオレンジがかった光になります。自分的にはそのオレンジになりきる前の色が好きです。

写真を意味するPhotographyは直訳すれば「光の絵」で、西洋では純粋に光学的なものです。写真とはカメラとレンズとの関係で生まれるものですが、現代の光学的に優れた設計のレンズでは、光のハレーションやバグは起こりにくく設計されています。それと記録メディアもデジタルとアナログなフィルムの差もあります。だから石田さんが異なるフィルムカメラを複数台使って実験しているのは面白いですね。やっぱり写りは違いますか?

全然違います。フィルムやカメラ選びは光との関係だけでなく、光と掛け合わせたときの人物の肌の色にも影響します。みていて一番気持ちのよい色にしたいと思っています。

心を写し出す鮮やかな光

初の作品集「光年」というタイトルに込めた意味を教えてください。光は刹那的な現象ともいえますが、そのタイトルには時間という意味も含まれています。

この作品集には、私自身の高校生活を記録した写真がまとめられているのですが、これをまとめるまで、写真をみても何が映っているのか、何を撮っているのかも自分でも分からなくて、自分の写真を客観的にみることはできませんでした。でも、編集者の安東さんとデザイナーの米山さんにそれまで撮った全ての写真をみていただくなかで、同じような写真なのに、なぜこれを選んだのかとか、いろいろと話をさせていただきました。その過程でこれは自分のために撮っていたんだ、この時はこういう気持ちで撮っていたんだとか、自分の写真がどんなものなのか次第に分かってきました。だから作品集をつくる前にテーマや理由が大きくあったわけではありません。でも、今の私にとってこの作品集の存在は一緒につくったお二人の存在とともにとても大きくて、今の自分の自信にもなっているし、これまでの自分と今の自分を伝えるための、心強い見方にもなっています。

写真家の森山大道さんは、写真は光を化石化し記憶とすることと言っていますし、20世紀初頭に活躍した美術家のモホリ=ナギは写真は光の造形と表現しています。最近話した写真家のトヤマタクロウさんは光をみると無条件に反射してしまうと言っていました。言葉にするとしたらどのようなものですか?

高校生くらいから思っていたのですが、過剰なくらい光に反応してしまっていて、木漏れ日があるだけで幸せな気分になれました。通学路も緑道だったのですが、そこも木漏れ日がキレイで、あとバスの車内の光が好きで、それがみたくてバスに乗ったり。光っているだけで幸せなんです。

それに気づけたのは写真家としての石田さんにとっても大きいですね。

それに気づく前に撮っていたというのが本当のところです。光を撮ることが好きだから写真を撮っているし、それはこれからも変わらないと思います。この間青山ブックセンターで詩人の方とトークをした時に話したのが、旅先で写真を撮る紀行写真というものがあると思うのですが、私がとった写真は紀行写真にならないということでした(笑)。旅に出ても観光地らしい写真は撮らなくて、どこにいっても水面に反射する光や木漏れ日ばかりを撮っていて、見返してもどこで撮った写真かわからないんですよ。もともと「トランジット」という旅をテーマにした雑誌が好きで、将来的にはそんなお仕事もできたらなあと思っているのですが、自分では不向きなのかなあ。でも、その話でも確実に言えるのは、自分は何を撮るかが分かっているということです。それが私にとっては「光」で、そう確信できたことはこれから写真を撮っていく上で強みになるのではないかと思っています。

石田真澄

1998年生まれ

2017年5月自身初の個展「GINGER ALE」を表参道ROCKETで開催。2018年2月、初作品集「light years -光年-」をTISSUE PAPERSより刊行。